不動産売却時にかかる税金の種類|譲渡所得の計算方法、控除や特例も解説!

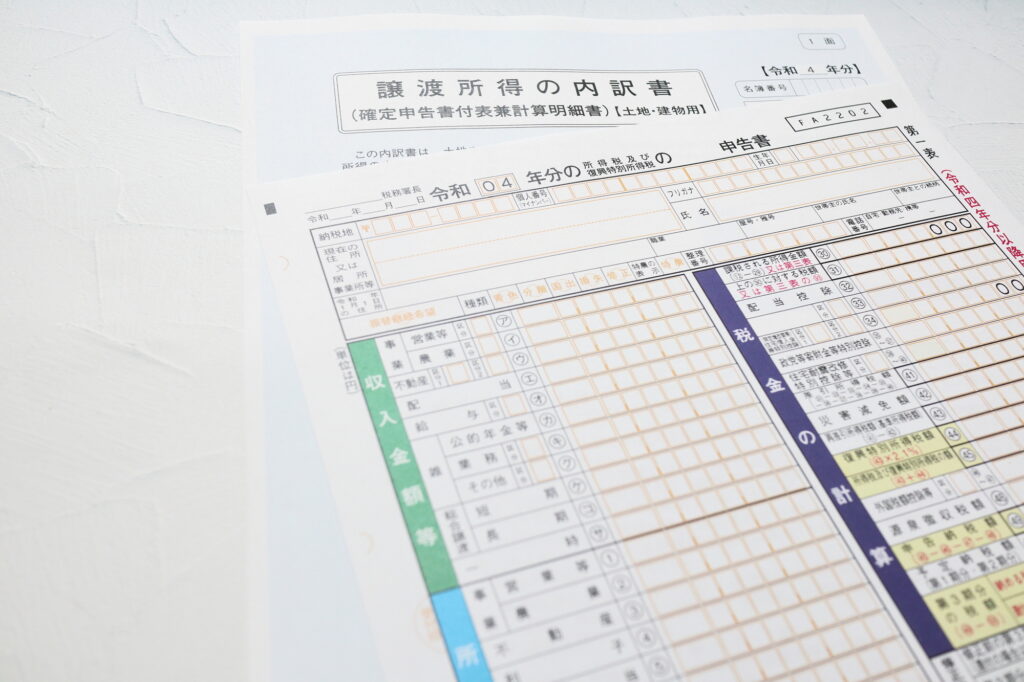

マイホームの住み替えをはじめ、不動産を売却するときには、売却によって得られた利益などに対して「譲渡所得税」といわれる税金がかかります。また、それ以外にも登録免許税や印紙税といった税金が発生する可能性があるため、注意が必要です。

この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、税率などについて解説するとともに、自宅を売却するケースで使える税金の特例や控除制度も紹介します。記事の内容を通して、事前にどのような税金がかかるのか確認しましょう。

目次

不動産売却時にかかる税金の種類と納税時期

土地や建物を売却するにあたっては税金がかかります。次の表は、不動産売却時にかかる税金の種類と支払いタイミングをまとめたものです。

| 税金の種類 | 内容 | 支払いタイミング |

| 譲渡所得税 | 不動産売却によって得た譲渡所得に対してかかる税金 | 売却した翌年の確定申告期間に申告 |

| 登録免許税 | 不動産に設定されている抵当権の抹消登記を行う際にかかる税金 | 登記申請時 |

| 印紙税 | 不動産売買契約書に対してかかる税金 | 売買契約締結時 |

| 消費税 | 仲介手数料などにかかる税金 | 各種代金支払い時 |

以下では、税金ごとの詳細な内容を見ていきましょう。

譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)

譲渡所得税は、不動産売却時の「譲渡所得」にかかる所得税・住民税・復興特別所得税の総称です。不動産を売却したら、翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に申告し、所定のタイミングで支払う必要があります。計算方法などの詳細は後ほど解説します。

なお、所得税はその年に得た合計所得から税額を計算し、確定申告で納付する「総合課税」が原則です。一方、不動産売却による譲渡所得はほかの所得と合算せず、単体で税額を計算する「分離課税」が適用されます。

登録免許税

登録免許税は、土地・建物の登記を行う際にかかる税金です。売主が支払うのは抵当権抹消登記にかかる登録免許税です。

住宅ローンを利用して自宅を購入する場合、金融機関は融資の担保とするため、土地・建物に抵当権を設定します。抵当権が設定されたままだと不動産を売却できないため、売却益でローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、1件の申請につき1,000円。土地と建物は別申請となるため2,000円かかります。

印紙税

不動産売買契約書を取り交わす際、書面に貼り付けた印紙を消印することで納めるのが印紙税です。契約書は2通の原本を売主と買主がそれぞれ保管するため、1通ずつ印紙税を負担するケースが多くなっています。

不動産売買契約書にかかる印紙税は、2027年3月31日まで軽減税率が適用されます。本来の税率と軽減税率は次のとおりです。(一部金額のみ抜粋)

| 契約金額(売買金額) | 本則税率 | 軽減税率 |

| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

(出典)国税庁

消費税

消費税がかかる取引もあります。主に挙げられるのは、不動産会社に対して支払う仲介手数料、土地の測量などにかかる費用などです。

なお、土地の売買は消費税が非課税となっています。建物に関しても、個人が売買するケースでは原則消費税がかかりません。

譲渡所得とは?計算方法も紹介

譲渡所得税は譲渡所得に対してかかるものですが、そもそも譲渡所得とは何なのでしょうか。譲渡所得の概要や計算方法などを詳しく解説します。

譲渡所得とは?

所得は、譲渡所得、給与所得、事業所得、配当所得、雑所得など10種類に分けられます。このうち譲渡所得とは「不動産売却などで生じた利益もしくは損失」のことです。

ここで大切なのが、売却額=譲渡所得ではない点です。売却して資金を得たとしても、それ以上に費用がかかれば譲渡所得はマイナスとなります。よって、費用次第で譲渡所得税がかからないケースもあるのです。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の具体的な計算方法を見てみましょう。

譲渡所得 = 売却額等 − 物件取得費用 − 売却時の諸費用

・売却額等 :物件の売却額+固定資産税・都市計画税の清算金

・物件取得費用 :物件を購入する際にかかった費用など

・売却時の諸費用:物件売却にあたってかかった仲介手数料などの経費

・売却額等

売却代金と固定資産税・都市計画税の精算金を足し合わせたものです。固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者が1年分をまとめて支払います。引き渡し後にかかる税金は本来買主が納めるため、日割り分が清算金として売主へ支払われます。

・物件取得費用

物件を購入するのにかかった費用です。購入時の価格が証明できる場合は「購入価格+諸費用−建物の減価償却費(土地はなし)」で計算できます。これを実額取得費といいます。

一方、購入価格がいくらだったかわからない場合、概算取得費として「売却額等×5%」で計算する決まりです。

2つのうちどちらか大きいほうを採用しますが、ほとんどのケースで実額取得費のほうが大きくなります。物件取得費用が大きくなるほど譲渡所得が小さくなるため、税額も小さくできます。

・売却時の諸費用

売却時にかかった経費のことで、仲介手数料のほか、売買契約書に貼り付けた印紙代などが含まれます。

短期譲渡所得と長期譲渡所得

譲渡所得税は、前述の計算式で求めた譲渡所得に税率をかけて計算します。譲渡所得は、売却した不動産の所有期間が5年以下か5年超かによって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられ、税率が異なります。

| 所有期間※売却年の1月1日時点 | 所得税率※復興特別所得税を含む | 住民税 | |

| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% |

| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% |

気をつけなければならないのが、所有期間は売却年の1月1日時点でカウントされることです。例えば、2020年5月1日に新築で取得した自宅を2025年4月1日に売却する場合、売却年(2025年)の1月1日時点では取得から5年が経過していません。よって、短期譲渡所得扱いになり、税金が多くかかってしまいます。

この場合、長期譲渡所得と見なしてもらうには、2026年1月1日以降に売却しなければなりません。

自宅売却時に利用できる譲渡所得税5つの控除や特例

不動産売却時には譲渡所得税がかかるものの、住み替え等で自宅を売却するのであれば、多くの場合は課税されないか、かかったとしても大幅に軽減されます。なぜなら、次に紹介する特例があるからです。

譲渡益が出たときに使える控除・特例3選

譲渡所得がプラスになったときには、以下の3つの控除・特例が利用できる可能性があります。

・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

自宅を売却するケースで一定の要件を満たすとき、譲渡所得から最大3,000万円が控除されるという特例です。譲渡所得が3,000万円以下であれば、控除後の譲渡所得はゼロになり、譲渡所得税がかからないことになります。

ただし、この特例を利用すると、新居を住宅ローンで購入した場合でも、住宅ローン控除が適用されなくなる点は注意が必要です。

・所有期間10年超のマイホームを売ったときの軽減税率の特例

所有期間が10年を超える自宅を売却する場合、長期譲渡所得よりもさらに税率が軽減されるという特例です。

具体的には、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対する税率が「14.21%」となります。長期譲渡所得と比較して税率が6%程度低くなるうえ、3,000万円の特別控除とも併用が可能です。軽減税率は3,000万円を控除した後の譲渡所得に適用されるため、長く住み続けてきた自宅の売却では、譲渡所得税がかからないケースが多いでしょう。

・特定のマイホームを買い換えたときの特例

一定の要件のもと、自宅を買い換えたときに受けられる特例です。この特例が適用されると、新居の購入価格が自宅の売却額等よりも高くなる場合、譲渡所得税が課税されません。

ただし、非課税になるわけではありません。というのも、上記の売却時に税金がかからなかった分の譲渡益は、将来の売却時に生じる譲渡益とともに課税所得に含まれるのです。あくまでも「課税の繰り延べ」である点は注意しましょう。

譲渡損失が出たときに使える控除・特例2選

不動産売却によって譲渡損失が出たときには、確定申告を行う義務はありません。ただし、次に挙げる特例を使いたいときは確定申告を行いましょう。

・マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

2025年12月31日までに自宅を売却して新居に買い替えたとき、譲渡損失が生じた場合には、その年のほかの所得(給与所得、事業所得など)から損失分を控除できる特例です。

このように、損失分をほかの所得と相殺できる仕組みを損益通算といいます。さらに、損益通算しきれなかった分は、翌年から3年間繰り越して控除できます。特例の適用には要件があるため、事前に確認しておきましょう。

・特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

買い換えでなくても、譲渡損失の損益通算や繰越控除が受けられる特例もあります。内容は上記のものとほぼ同様ですが、損益通算の限度額が「売買契約日の前日時点での住宅ローン残高−売却額等」に設定されている点が違いです。こちらも利用したい場合は、要件を事前に確認しておく必要があります。

まとめ

不動産の売却時には譲渡所得税をはじめとした税金がかかります。ただし、自宅を売却する場合は多くの控除や特例が設けられており、適用することで譲渡所得税がかからなくなるケースが多いでしょう。

自宅の売却を検討する際は、どの税金がどのタイミングでかかるのかを正しく理解するとともに、今回紹介した控除や特例が使えるかどうかをチェックしておくのがおすすめです。

■監修_サーラ不動産/担当者_資格:宅地建物取引士

WRITER PROFILE

宅地建物取引士・再開発プランナー 藤田 一太郎

大手不動産デベロッパーで都心商業施設の運営管理・企画・リーシングなどを経験。再開発コンサルでリーシング・契約業務、都心や地方の再開発企画業務に携わる。現在は、不動産ライターとして活動する一方、日本茶インストラクターとして茶農家メンバーとしても活動中。