市街化調整区域で家を建てるには?3つの条件や手続きの流れを解説

無秩序な開発を防ぐため、都市計画法に基づいて指定されるのが市街化調整区域です。市街化調整区域のエリア内には、原則として自由に建物を建てることはできません。しかし、特定の条件を満たしていれば、市街化調整区域に家を建てることが許可される場合があります。

この記事では、市街化調整区域の基礎知識を解説するとともに、市街化調整区域に家を建てるための条件や手続きの方法、注意点などについても詳しく紹介します。

目次

市街化調整区域とは

市街化調整区域は、無秩序な開発を防ぐことを目的として、都市計画法に基づいて指定される「都市計画区域」の一つです。この区域を設けることで、宅地開発などの市街化を抑制し、農地や自然環境を保護するのが目的とされています。そのため、農業や公共などの目的を除いて、原則自由に建物を建てることはできません。

| 都市計画区域の種類 | |

| 市街化区域 | 既存市街地や今後積極的に市街化を進めていく区域 |

| 市街化調整区域 | 市街化を抑制し、良好な環境を保護する区域 |

ただし、市街化調整区域内でも特定の条件を満たす場合、自治体の許可権者(都道府県知事、政令指定都市・中核市・特例市の市長など)から開発許可を得たうえで、家を建てることが可能です。また、家の建築が条例で許可されている場合もあるため、事前に自治体へ確認する必要があります。

市街化調整区域の調べ方

家を建てるにあたって、所有している土地や購入を検討中の土地が市街化調整区域かどうかを調べたい場合、次の3つの方法が有効です。

インターネットで調べる

多くの自治体では、公式ウェブサイトで都市計画図を公開しています。地図上に市街化区域と市街化調整区域、市街化区域内の用途地域などが示されているので、大まかな区域範囲を確認可能です。

市役所や役場に行って確認する

土地の所在地が区域の境界付近にある場合など、インターネットの情報だけでは判断がつかない場合、市町村の都市計画課へ出向いて直接確認するのが安全です。

専門家に相談する

該当地域の土地情報に詳しい不動産会社や、行政書士、土地家屋調査士といった専門家に相談するのも有効な方法です。なお、新たに土地を購入する場合、物件情報に都市計画区域や用途地域が記載されているので、市街化調整区域の記述があるかを確認しましょう。

市街化調整区域で家を建てるための3つの条件

前述のとおり、市街化調整区域は市街化を抑制するために定められた地域であり、原則新たな家を建てることはできません。しかし、以下に挙げる3つの条件に該当する場合には、市街化調整区域であっても家を建てることができます。各条件について詳しく見てみましょう。

既存集落内での建築であること

市街化調整区域内で建物を新築する場合、都道府県知事などの許可権者へ開発許可申請を行う必要があります。都市計画法第34条では、開発許可が認められる基準をいくつか定めています。これを立地基準といい、特に認められるケースが多いのは、第34条11号の基準を満たす場合です。

都市計画法第34条11号 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの |

引用:e-Gov法令検索

簡単にいえば、市街化区域に隣接もしくは近接していて、すでに集落が形成されている市街化調整区域(既存集落)における開発行為であり、かつ災害防止や環境保全の観点から支障がないものであれば、開発許可が下りる可能性が高いということです。

ただし、自治体によって既存集落の定義や範囲は異なるため、事前に確認しましょう。

自宅の建築であること

市街化調整区域内でも、すでに宅地として利用されていたり、宅地利用が認められていたりする土地であれば、家を建てられる場合があります。具体的には次のようなケースが該当します。

・市街化調整区域内にある自宅や実家を建て替えるケース

・指定前から市街化調整区域内にあった本家から、新たに分家するケース

・市街化調整区域内で農業・林業・漁業に従事する人が自宅を建てるケース

・地域住民向けの店舗を営む目的で兼用住宅を建てるケース

・不動産会社がすでに開発許可を取得済みの分譲地に家を建てるケース

いずれのケースも、自己居住を前提としているのがポイントです。投資目的や賃貸用の住宅の建築は許可されないことが多いため注意しましょう。

農地法やほかの法律に照らし合わせて問題がないこと

市街化調整区域にある土地のうち、農地に家を建てる場合、農地法による制限も受けます。農地法第4条により、農地を農地以外の用途に転用する場合、都道府県知事などの許可権者による許可を受けなければならないと定められているからです。

また、農地を売買などによって取得し、新たに住宅を建築する場合には、農地法第5条に基づく許可申請が必要となります。

こうした手続きは都市計画法に基づく開発許可申請とは別物ですが、両者は同時申請が原則となっており、どちらか一方の許可が下りないともう一方の許可も下りません。市街化調整区域内の農地に家を建てる場合は、農地転用の申請も準備を忘れないようにしましょう。農地転用は、各市町村に設置されている農業委員会へ申請します。

加えて、区域や自治体によっては、農地法以外の法律や条例に基づく制約を受けるケースもあるため、総合的に確認する必要があります。

市街化調整区域で家を建てるメリット

開発許可や農地転用の許可が下りれば、市街化調整区域内でも家を建てることはできます。通常の市街化区域内に家を建てるケースと比較した場合、どのようなメリットがあるのか解説します。

豊かな自然環境の中で静かに暮らせる

市街化調整区域は市街化を抑制するために設けられるため、基本的に都市部から離れた場所にあります。区域内は農地や森林を中心とした豊かな自然環境が広がっているので、都市の喧騒とは無縁の静かな環境で生活できる点は大きなメリットです。

市街化区域だと、住み始めてから行われる開発で周辺環境が悪化するケースもありますが、開発許可が必要な市街化調整区域では、そのような心配もほとんどありません。将来にわたって落ち着いた環境が維持されるというのも、市街化調整区域に家を建てる魅力です。

日当たりや風通しを確保しやすい

市街化調整区域内はそもそも建物が少なく、既存の住宅なども背が低いものばかりです。周囲の建物に日当たりや風通しを遮られることがないため、明るく開放的な住まいを実現しやすいというメリットもあります。大開口の窓を設けても、周囲からの視線が気になりにくいので、開放感を重視する方にはおすすめです。

土地代や固定資産税の負担を小さくできる

先ほど紹介したように、市街化調整区域は開発行為に制限が設けられているため、市街化地域にある土地に比べてリーズナブルに購入できるのもメリットです。土地代を低く抑えられる分だけ、建物や設備に予算を割くことができます。

また、土地の評価額も低くなる傾向にあるため、毎年支払わなければならない固定資産税の負担も小さくなります。さらに、自治体によって固定資産税とともに課される都市計画税に関しても、市街化調整区域内の物件は課税対象外。将来にわたって、ランニングコストを大きく削減することができます。

市街化調整区域に家を建てるデメリット

市街化調整区域に家を建てることにはメリットがある反面、次に挙げるデメリットも存在します。メリットとデメリットを比較したうえで、自分たちの希望に適しているか判断しましょう。

開発許可のハードルが高い

そもそも市街化調整区域に家を建てるには、開発許可を取得しなければなりません。先ほど紹介したとおり、開発許可を受けられるケースは限られており、新築時に一定の制約を受けます。

加えて、大規模なリノベーションや増改築を伴うリフォームを実施する場合も、開発許可があらためて必要です。例えば、中古物件を購入して、丸ごとリノベーションしようとするにも開発許可の手続きが求められるのです。こうしたことから、将来の売却が不利になるリスクも考慮する必要があります。

自治体によって手続きの流れや要する時間は異なるものの、開発許可の取得までには1ヶ月程度かかるのが一般的です。通常の土地に家を建てる場合に比べ、余分に時間がかかる点も注意しましょう。

生活利便性が低い場合が多い

市街化調整区域では開発が制限されているため、大規模なスーパーマーケットや商業施設が建設される可能性は低くなります。病院などの生活利便施設も距離が離れていることが多く、生活利便性はどうしても低くなりがちです。また、駅やバス停までの距離が離れている場合、車での移動が基本となります。

公共交通機関での移動をメインに便利な暮らしをしたいなら、市街化調整区域内の土地は避けたほうがよいでしょう。

インフラ整備が必要な場合がある

宅地としての利用が前提でない市街化調整区域では、電気・ガス・水道といったインフラが未整備だったり、整備されていても不十分だったりするケースが少なくありません。市街化区域であれば自治体がインフラを整備するのが当たり前ですが、市街化調整区域に家を建てる場合、自分たちの負担で整備しなければなりません。

特に、既存の水道やガス管から距離が離れている場合、配管の引き込み工事に大きな費用がかかる可能性もあります。たとえ周辺相場に比べて土地が安かったとしても、インフラ整備の費用がかさむと、価格優位性が下がってしまうかもしれません。

市街化調整区域内の土地の購入を検討する際には、インフラの整備状況を必ず確認しましょう。

市街化調整区域で家を建てる際の手続きの流れ

実際に市街化調整区域で家を建てる場合、開発許可や農地転用の申請手続きを行う必要があります。どのように進めていけばいいのか、一般的な流れを順番に解説します。

自治体に事前相談する

開発許可も農地転用もいきなり申請するのではなく、必ず事前相談をします。許可の下りる見込みがそもそもあるのかを、事前に自治体の窓口や管轄する土木事務所などへ相談してもらい、余分な許認可手続きを削減するのが目的です。事前相談で許可要件を確認できたものでなければ、申請を受け付けてもらえないケースがほとんどなので注意しましょう。

なお、事前相談の方法や手続きに関しては個別に定められているため、あらかじめ申請先に確認する必要があります。

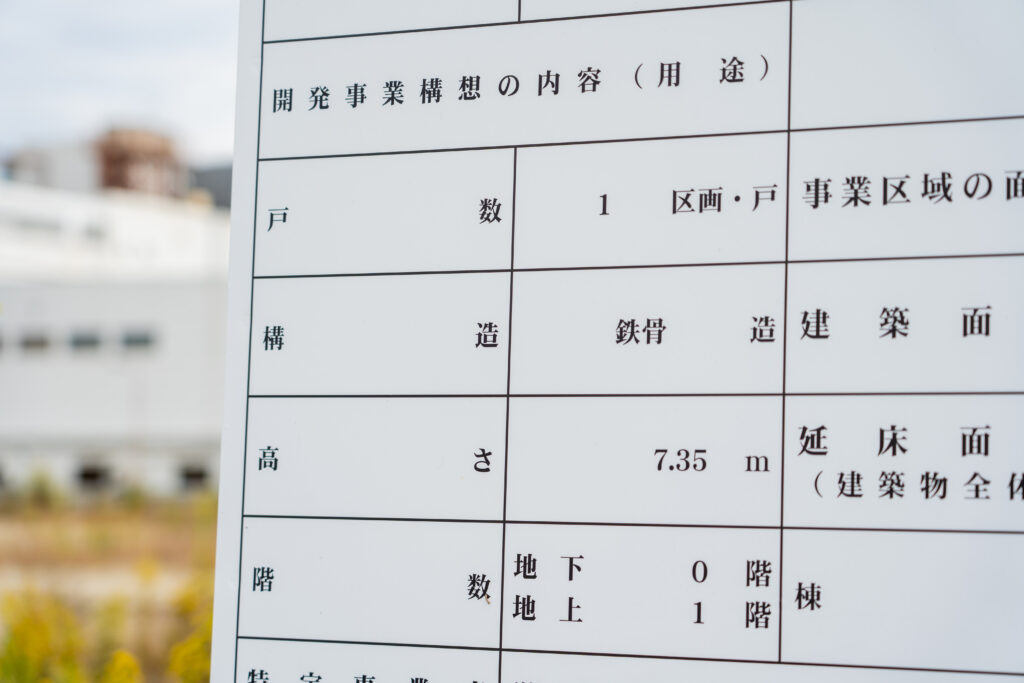

開発許可を申請する

事前相談の結果、開発許可が下りる見込みありと判断されれば、申請のための準備を行います。準備が整ったら、開発行為許可申請書と必要書類を都道府県知事などの許可権者へ提出します。申請時に通常必要となる書類は次のとおりです。

・開発行為許可申請書

・開発区域位置図

・現況図

・土地の公図の写し

・土地利用計画図

・排水施設や給水施設に関する図面一式

・建築物平面図、立面図

添付すべき書類は自治体によって異なるため、事前相談時に窓口へ確認しておくことを推奨します。

農地転用許可を取得する(農地の場合)

市街化調整区域にある農地で家を建てる場合には、農地法に基づく農地転用許可も申請しなければなりません。先述のとおり、開発許可と農地転用許可の両方とも取得しないと、家の建築は認められません。

農地転用も開発許可と同様、市町村の農業委員会に事前相談を行い、あらかじめ許可見込みがあるかどうか確認しておく必要があります。確認が取れたら、必要書類を準備して農業委員会へ申請を行いましょう。

開発許可と農地転用は同時申請が原則なので、手続きをスムーズに進められるよう、並行して計画的に準備を進めることが大切です。

建築確認申請を行う

開発許可と農地転用許可が下りたら、建築基準法に基づく建築確認を申請します。通常の新築時と同様、建物の設計図などの必要書類を提出し、設計内容が建築基準法をはじめとする関連法規に沿っているかどうか確認を受けます。

審査に通り確認済証が交付されれば、いよいよ着工です。

市街化調整区域で家を建てる際の注意点

市街化調整区域で家を建てるにあたっては、気をつけるべき注意点もあります。

許可取得に時間がかかることがある

開発許可を申請してから、実際に許可が下りるまでには1ヶ月程度を要するのが一般的です。前述のように、申請までに事前相談を行う必要があるため、準備を始めてから許可取得までには3ヶ月程度かかります。場合によっては半年以上かかるケースもあるので、スケジュールは余裕を見ておきましょう。

専門家への相談に費用がかかる

開発許可申請にあたっては、自治体の担当課や土木事務所との調整や交渉が必要になるほか、申請書類一式を準備しなければなりません。素人がこうした準備を自分たちだけで行うのは難しく、実際には不動産会社や行政書士といった専門家のサポートが前提となります。

行政書士に依頼する場合の報酬額の目安は40万〜50万円程度です。加えて、開発許可申請に1万円程度かかるほか、農地転用にも一定の費用がかかります。市街化調整区域で家を建てるときは、これらの費用も資金計画に盛り込んでおきましょう。

まとめ

市街化調整区域は、開発行為が制限されている区域であり、家を建てるには制約が多くなっています。しかし、適切な条件を満たしたうえで開発許可や農地転用許可を受ければ、家を建てること自体は可能です。豊かな自然のなか静かに暮らしたい方にとっては、魅力的な選択肢になります。

市街化調整区域における申請手続きは専門知識を要するため、計画を進める際は、必ず自治体の担当課、不動産会社や行政書士などの専門家に相談しましょう。

■監修_サーラ不動産/担当者_資格:宅地建物取引士

WRITER PROFILE

宅地建物取引士・再開発プランナー 藤田 一太郎

大手不動産デベロッパーで都心商業施設の運営管理・企画・リーシングなどを経験。再開発コンサルでリーシング・契約業務、都心や地方の再開発企画業務に携わる。現在は、不動産ライターとして活動する一方、日本茶インストラクターとして茶農家メンバーとしても活動中。