賃貸退去時の原状回復とは?費用負担やトラブル回避法を解説

賃貸住宅を退去する際、原状回復をめぐって貸主や管理会社とトラブルになるケースがあります。賃貸借契約書で修繕費用や退去時のルールが定められていることもありますが、実際にどこまで借主が負担する必要があるのか、疑問に思う方もいるでしょう。

今回は、賃貸住宅の原状回復における借主・貸主の負担範囲を紹介するとともに、スムーズに退去するための注意点を解説します。本記事の内容を理解して、退去時のトラブルを未然に防ぎましょう。

目次

賃貸住宅における「原状回復」とは?

賃貸住宅を退去するとき、借主には原状回復義務が発生します。原状回復とは、退去に際して、部屋を「借りたときの状態」に戻すことを意味します。借主が自分で持ち込んだものは撤去し、清掃などを行い、あるべき姿に戻して貸主に返すというのが基本です。

ただし、注意したいのは、「借りたときの状態」が「借りる前と完全に同じ状態」を意味するわけではない点です。人が生活するうえで、ある程度の劣化や消耗(経年劣化や通常損耗)が発生するのは避けられません。こうした部分まで元に戻す義務はないとされています。

例えば、以下のような経年劣化や通常損耗は借主の責任ではないため、原状回復義務には含まれません。これらを修繕の必要がある場合は、貸主の負担で行われます。

・日光による壁紙の色あせや経年劣化

・フローリングにできた小さな傷(通常使用によるもの)

・水道設備や給湯器などの老朽化

一方で、借主の負担で修繕すべきケースも存在します。

原状回復で借主負担になる主なケース

借主が費用を負担して原状回復しなければならないケースとして、主に次のような例が挙げられます。

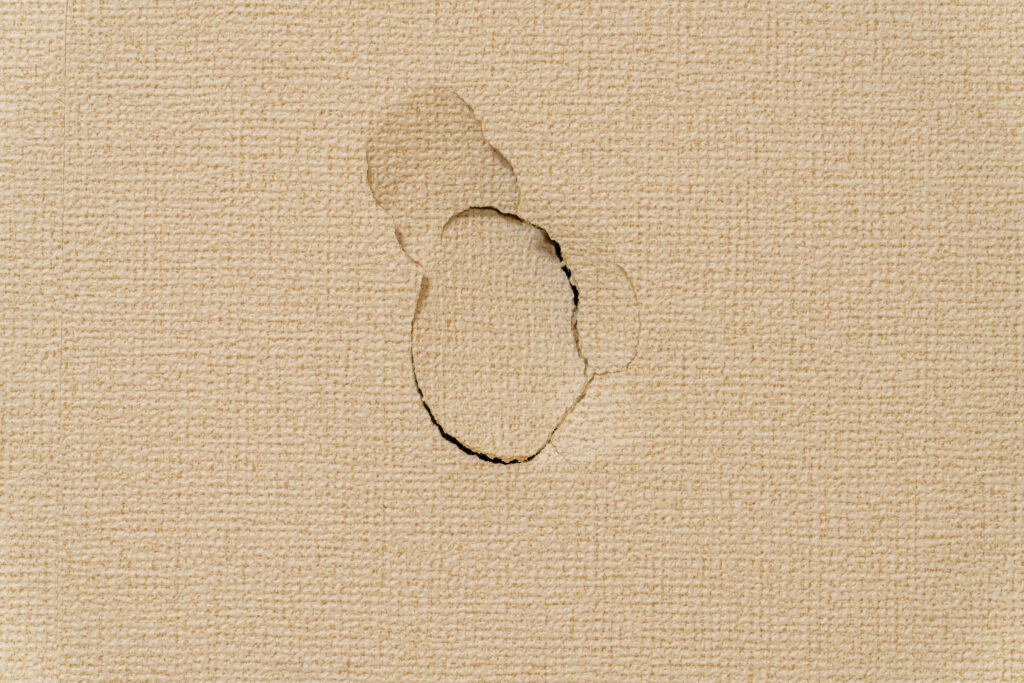

借主の故意や過失による傷や汚れ

借主の故意や過失によって生じた傷や汚れに関しては、借主の費用負担で原状回復する必要があります。例としては、叩いたり蹴ったりしてできた壁の穴、室内での喫煙による壁や天井へのヤニの付着や臭い、子どもの落書きなどが挙げられます。

通常の使い方を超えた行為による劣化

賃貸住宅には通常想定されている使い方があります。その使い方を超えた使用によって建物や設備の損耗が生じた場合も、借主が原状回復費用を負担するのが基本です。

ペット不可物件でペットを飼ったことによる傷や臭い、日常的な換気や清掃を怠ったことによる水回りのカビやひどい汚れなどが該当します。

借主の不注意による破損や汚れ

借主の不注意によって生じた破損やひどい汚れも、原状回復費用を請求される可能性があります。

例えば、家具を動かす際に床や壁に大きな傷をつけた場合、食器・調理器具を落として床やキッチンを破損させた場合、鍵をなくしたり壊したりした場合などが挙げられます。

原状回復で貸主負担になるケースと判断のポイント

前述のとおり、人が生活していればある程度の傷や汚れがつくのは避けられず、日常生活によって発生する経年劣化や通常損耗は、貸主の負担で原状回復するものとされています。

ここでは、貸主が負担する範囲と、その判断基準について解説します。

通常使用による劣化や消耗は貸主の負担範囲

貸主側の負担で原状回復するのは、借主の通常の使用による自然な劣化や消耗に該当する部分です。例えば、次のようなケースが挙げられます。

・日差しや経年による壁紙の色あせ

・ポスターやカレンダーを設置する際にできた、ごく小さな画鋲の穴

・家具の設置によってできた床のへこみや設置跡

・給湯器やエアコンなど、設備の経年劣化や故障による修繕や部品交換

・自然災害が原因で生じた破損

判断の参考になる「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

貸主・借主のどちらが費用負担すべきかを判断する際の参考になるのが、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

ガイドラインでは、借主の原状回復義務の基本的な考え方を、「賃借人(借主)の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と示しています。

善管注意義務とは、借りている部屋を善良な管理者として、必要な注意を払ったうえで使う義務のことです。

日常生活でも、他人から借りたものは適切な掃除やメンテナンスを行い、大切に使うのがマナーです。この考え方が善管注意義務の基本であり、賃貸住宅に関しても日常的に適切に管理しながら使うことが求められます。この管理や注意を怠ったり、通常想定される使い方を逸脱したりした結果として生じた損害については、善管注意義務違反として、借主に費用負担が発生するというのが原則です。

引用:国土交通省

スムーズに退去するための4つの注意点

賃貸物件を退去する際、何事もなく手続きを終えられるのが理想です。スムーズな退去を実現するには、どのような点に注意すべきでしょうか。

ここでは4つのポイントを紹介します。

期限内に退去する旨を通知する

通常、賃貸借契約で解約予告期間が定められています。これは、退去予定日の1〜2ヶ月前までに貸主や管理会社に対し、退去する旨を通知しなければならないというルールです。通知期限は契約によって異なるため、退去を検討する際は、事前に賃貸借契約書の内容を確認しておきましょう。

また、通知の方法も契約によって異なります。電話で連絡すればよいのか、所定の書類があるのか、いつをもって通知日とみなされるのかなど、詳細を確認しておくと安心です。

期限を過ぎて通知した場合、期限超過分の家賃を請求される可能性もあるので注意しましょう。通知が早い分には問題ないため、退去を決めた時点で早めに連絡するのがおすすめです。

部屋の清掃を入念に行う

引っ越しまでに清掃を入念に行っておくことも大切です。なぜなら、前述のとおり、借主には善管注意義務があり、日常的に清掃を行うこともその一環と考えられるからです。

毎日忙しいと、ついキッチンや水回りの清掃を疎かにしてしまうケースもあるでしょう。しかし、このような箇所の汚れを放置していると善管注意義務違反とみなされ、業者による清掃費用を追加で請求される恐れがあります。普段からこまめな清掃を心がけるのが理想ではあります。それが難しい場合でも、少なくとも退去時にはある程度キレイな状態にしておきましょう。

なお、退去後はハウスクリーニングを実施するのが一般的です。プロによる専門的な清掃が行われるので、借主がピカピカになるまで清掃する必要はありません。

退去準備や清掃をしていると、家具・家電類、書籍、衣類など、さまざまな不用品が発生します。これらも引っ越しまでに片づけておく必要があるため、ゴミの回収日や粗大ゴミ回収の手続きについてチェックしておくなど、計画的に処分を進めましょう。

立会いをしっかり行う

賃貸物件を明け渡す際には、借主、管理会社の担当者、貸主(いないケースも多い)による立会いが行われます。立会いは、室内の汚れや傷、設備の状態などを実際に確認しながら、修繕範囲や費用負担について決定するのが目的です。

立会いは、室内の荷物が完全に運び出された状態で行います。立会いの日程が決まったら、それまでに引っ越し作業が完了するよう、スケジュールを組みましょう。

引越し作業で忙しい時期と重なるため、面倒に感じるかもしれません。どうしても立ち会うのが難しい場合は代理人を立てることもできますが、費用負担について最終確認を行う重要な場でもあるので、できる限り借主本人が同席して状況を確認するのが望ましいところです。

入居時からあった傷や汚れ、通常の使用による損耗(通常損耗)などは、借主側の責任範囲ではないことをはっきり主張しましょう。

立会いの終了時、当日確認した要修繕箇所と内容に関する書面が作成され、署名を求められることがあります。この書面は、借主の責任範囲と費用負担を確認するものなので、納得したうえで署名することが重要です。

敷金の精算内容をチェックする

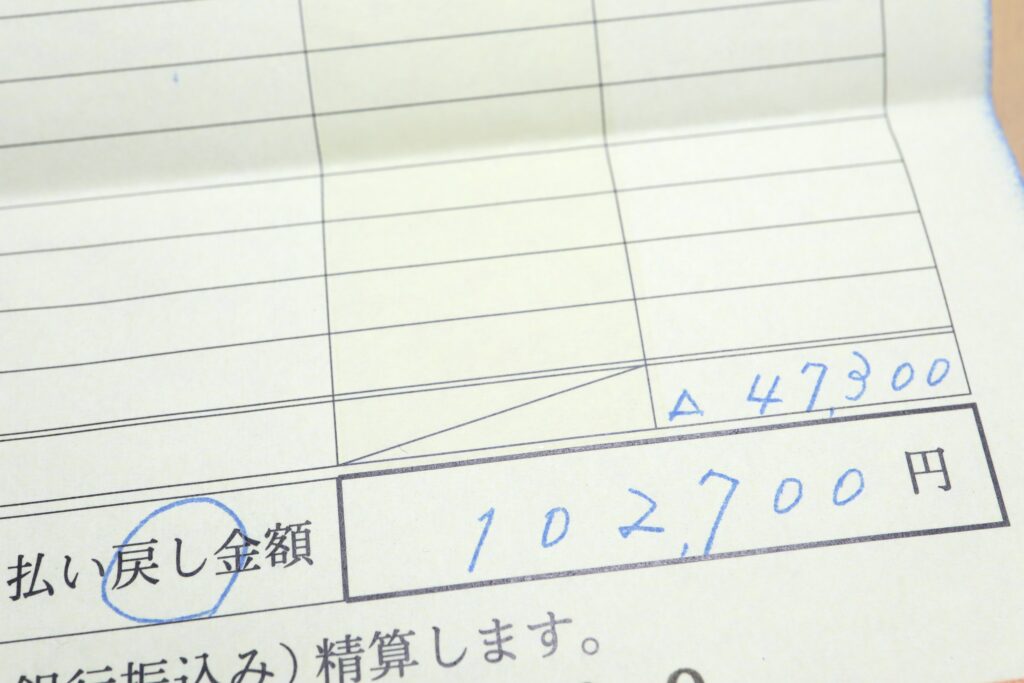

退去時に発生する原状回復費用のうち借主負担分は、入居時に預けた敷金から差し引かれるのが一般的です。国土交通省のガイドラインに基づけば、借主の通常の使用による経年劣化や通常損耗のみであれば、原則として敷金は全額返還されることになります。

ただし、退去時のハウスクリーニング代を借主負担としている物件も少なくありません。賃貸借契約書にクリーニング代の負担について明記されている場合(いわゆるクリーニング特約)、その特約が有効であれば借主が負担するのが基本です。

立会いの結果、借主負担による修繕箇所がある場合、管理会社側で業者に見積もりを依頼し、借主の負担額を算出します。その後、借主に負担額と敷金の返還額が通知され、口座に振り込まれるという流れです。修繕費用が敷金を上回る場合には差額が追加請求されますが、通常の使用状況であれば、そこまで修繕費用が高額になるケースは多くありません。

貸主や管理会社は、敷金から原状回復費用を差し引くにあたって、その詳細を説明する義務を負っています。提示された費用に納得がいかないときは、まず根拠や費用の内訳を具体的に説明するよう求めましょう。

原状回復トラブルを未然に防ぐポイント

原状回復の修繕範囲や費用負担をめぐって、貸主との間でトラブルになるケースも少なくありません。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、次に紹介する2つのポイントを押さえるのが有効です。

入居前に現況を写真で記録する

原状回復トラブルでよくあるのが、傷や汚れが入居前からあるものなのか、入居期間中についたものなのかわからず、責任所在をめぐって争いになるケースです。入居前からある傷や汚れを明確にするため、引き渡しを受けた時点で現況を写真に記録しておくとよいでしょう。撮影した写真を貸主や管理会社にも共有しておくと、証拠としての信頼性がアップします。

また、入居時には「入居時チェックリスト(現況確認書)」と呼ばれる、現況確認の書類を渡されることもあります。こちらも引き渡しを受けたらすぐに記入しておくと、退去時のトラブル防止に効果的です。記入した書類は貸主や管理会社に送付する必要がありますが、コピーを取って手元にも残しておくことをおすすめします。

契約書の記載内容を確認する

賃貸借契約書には、修繕費用や退去時の原状回復に関するルールが記載されています。契約書に定める内容は、国土交通省のガイドラインに沿った内容にするのが基本です。

しかし、借主にとって正当と考えられる程度の負担であること、負担額が明確にされていること、契約前に借主がしっかりと説明を受け理解していることなどの条件を満たしていれば、ガイドラインとは異なる例外的な特約の設定も認められます。例えば、次のような特約がある場合、ガイドラインで定める通常の原状回復範囲を超えて、借主の費用負担が発生します。

・ハウスクリーニング代は借主負担とする。その際の費用は一律〇〇円とする。

・(ペット可の物件において)クロスの張り替えにかかる費用は借主負担とする。その際の費用は一律△△円とする。

契約を締結する前に、契約書の内容をよくチェックし、上記のような特例がないか確認しておくことが大切です。疑問があるなら、不動産会社にその場で確認し、不明点を解消してから契約しましょう。

なお、不動産会社(宅地建物取引業者)の仲介で賃貸借契約を締結する場合、事前に宅地建物取引士による重要事項説明が行われます。この説明のなかでも特に重要なのが、「敷金等の精算に関する事項」の内容です。原状回復の例外的な特約が設定されている場合には、敷金から費用を差し引いたうえで返還される旨の説明を受けるはずですので、しっかりと確認しておきましょう。

万が一トラブルになったら?第三者機関への相談も有効

入居前に写真で記録を残したり、チェックリストを作成したりしておけば、多くの原状回復トラブルは回避できます。しかし、記録が残っていないと、破損や汚れがいつ生じたものなのか客観的に判断できず、トラブルに発展するケースがあります。

請求された費用に納得がいかないときは、まず貸主や管理会社に対して、根拠と費用の内訳を説明してもらうよう求めましょう。

説明内容に納得できず、話し合っても解決が難しい場合には、国民生活センター・消費生活センターや公益財団法人日本賃貸住宅管理協会などの第三者機関に相談するのも一つの方法です。

まとめ

賃貸住宅の退去時、スムーズに手続きを進めるためには、国土交通省のガイドラインで示された原状回復のルールを理解し、トラブルを防ぐために事前準備を講じることが重要です。具体的には、以下のポイントを押さえておきましょう。

・借主が負担すべき原状回復の範囲を明確に理解する。

・契約前に、原状回復や敷金精算に関する特約の内容を確認する。

・入居時の状態を写真やチェックリストで記録し、退去時に活用する。

・敷金精算や修繕費の内訳を丁寧に確認する。

・費用に納得できない場合は第三者機関への相談も検討する。

国民生活センターは、賃貸住宅の原状回復トラブルに関して、『住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!』というフレーズで注意喚起を行っています。賃貸住宅は将来退去することが前提となるため、入居する時点で退去時を見据えた準備をしておくことも重要です。

引用:国民生活センター

■監修_サーラ不動産/担当者_資格:宅地建物取引士

WRITER PROFILE

宅地建物取引士・再開発プランナー 藤田 一太郎

大手不動産デベロッパーで都心商業施設の運営管理・企画・リーシングなどを経験。再開発コンサルでリーシング・契約業務、都心や地方の再開発企画業務に携わる。現在は、不動産ライターとして活動する一方、日本茶インストラクターとして茶農家メンバーとしても活動中。