不動産登記簿謄本の見方大全|甲区・乙区、所有者や抵当権の確認方法

不動産の売買や住宅ローンの申し込みでは、所有者などの情報を確認するため、不動産登記簿謄本の提出が求められます。登記簿謄本には土地・建物の所有者や権利関係に関する情報が記載されていますが、記載方法が独特なため、初めて見る方にとってはわかりにくいかもしれません。

この記事では、不動産登記簿謄本の構成と見方について詳しく解説します。内容を確認する際のポイントや取得方法についても紹介するので、不動産の売買などを予定されている方はぜひ参考にしてください。

目次

不動産登記簿謄本とは?

住宅を売買したり新築したりしたとき、新たな所有者は登記手続きを行う必要があります。登記を行うことによって、法的に所有権を主張できるようになるのです。こうした登記内容が記載されている公的な書類のことを「不動産登記簿謄本」といいます。

登記簿謄本は不動産登記法に基づいて法務局で管理されており、土地・建物の所有権や抵当権に関することなど、法的な情報を確認するために用いられます。

登記簿謄本と登記事項証明書の違い

売買などの手続きにあたって、登記簿謄本ではなく「登記事項証明書」という名称が用いられることもあります。

かつては、法務局に備え付けられた紙の登記簿をコピーしたものを「登記簿謄本」と呼んでいました。これに対し、電子化された登記情報のデータを出力したものが「登記事項証明書」と呼ばれます。

しかし、現在では法務局の登記簿も電子化されており、登記簿謄本と登記事項証明書に実質的な違いはほとんどありません。そのため、現在の不動産取引においては「登記簿謄本=登記事項証明書」と考えてよいでしょう。

登記簿謄本の4つの種類

登記簿謄本には、大きく以下の4つの種類があります。

| 名称 | 登記簿の内容 |

| 全部事項証明書 | 閉鎖事項を除く、登記簿謄本の記載内容すべてが表示された証明書 |

| 現在事項証明書 | 登記簿謄本の記載内容のうち、現在の所有者や権利関係のみが表示された証明書 |

| 一部事項証明書 | 登記簿謄本の記載内容のうち、請求した一部の内容のみが表示された証明書「所有者事項証明書」もこれに含まれます。 |

| 閉鎖事項証明書 | すでに存在しない登記記録が表示された証明書 |

売買や住宅ローン関連の手続きで登記簿謄本の提出を求められた場合、基本的には「全部事項証明書」を用意することが一般的です。区分所有建物であるマンションについては、該当住戸における「全部事項証明書」を取得することが可能です。

ただし、提出する登記簿の種類を指定されることもあるので、事前に提出先へ確認しておきましょう。

不動産登記簿謄本の構成|表題部、権利部(甲区・乙区)、共同担保目録

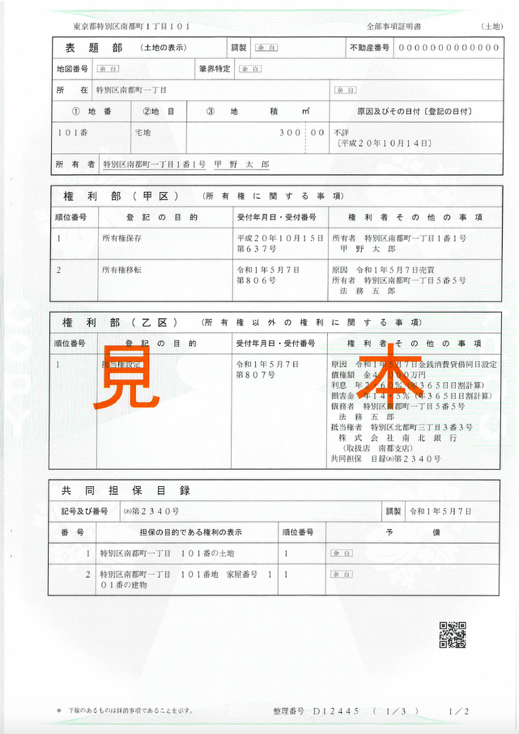

(引用)法務局「全部事項証明書(不動産登記)の見本」

上の画像は、法務局が公開している土地の登記簿謄本(全部事項証明書)の見本です。この画像からわかるように、登記簿謄本は上から順に「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4項目で構成されています。以下では、各項目について詳しく見ていきましょう。

表題部

表題部には「土地の表示」「建物の表示」という副題が書かれており、不動産の物理的な情報が記載されています。具体的な記載項目は次のとおりです。

表題部の記載項目

| 項目 | 内容 |

| 不動産番号 | 土地1筆・建物1戸ごとにランダムに付与される13桁の識別番号 |

| 所在地 | 表題の土地・建物の住所 |

| 面積 | 土地の面積、建物の床面積 |

| 地目(土地)種類(建物) | 土地や建物の用途(土地であれば「宅地」、建物であれば「居宅」など) |

| 構造や階数(建物) | 「木造かわらぶき2階建」など |

| 原因及びその日付〔登記の日付〕 | 登記が行われた日付とその原因 |

| 所有者 | 現在登記されている所有者名と住所 |

権利部(甲区)

表題部の下にあるのが「権利部(甲区)」です。「所有権に関する事項」という副題のとおり、表題の不動産の所有権に関する項目が記載されています。主な記載項目は次のとおりです。なお、差押えが入った場合はこの欄に記載されます。

権利部(甲区)の記載項目

| 項目 | 内容 |

| 所有権登記の履歴 | 新築時に行う「所有権保存登記」、売買や相続時に行う「所有権移転登記」の日付と受付番号 |

| 現在の所有者情報 | 現在の所有者の氏名・住所、所有権が移転した原因 |

| 過去の所有者情報 | 過去に登記を行った、かつての所有者の氏名・住所(登記時点の情報) |

権利部(乙区)

「権利部(乙区)」に記載されているのは、「所有権以外の権利に関する」情報です。具体的には、住宅ローンを組む際に金融機関が設定した抵当権に関する情報、賃借権や地上権などの設定状況などが記載されます。抵当権に関しては、抵当権設定登記の日付や債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者である金融機関の名称などを確認できます。

共同担保目録

マイホームの購入時に住宅ローンを組む場合、土地と建物の両方を担保にするケースが一般的です。登記簿謄本は土地・建物それぞれに存在するため、両方に同じ住宅ローンの抵当権が設定されている場合、そのことを明示する必要があります。

このような共同担保がある場合に記載されるのが「共同担保目録」です。先ほどの見本でいえば、表題の土地に立つ家屋に共同担保が設定されていることがわかります。

不動産登記簿謄本の見方|登記簿謄本で何がわかる?

前述の構成を踏まえ、登記簿謄本を見ることで何がわかるのか、何をチェックすべきなのか、具体的に紹介しましょう。

権利部(甲区):所有者の確認

現在の所有者に関する情報は、不動産取引において非常に重要です。もし契約交渉をしている売主と登記簿謄本に記載の所有者が異なっているようなら、事情を精査しなければなりません。登記簿謄本の「権利部(甲区)」を見て、次のポイントをチェックしましょう。

・現在の所有者が誰か(共有者がいるか)

・所有者の住所が最新のものになっているか

・過去にどのような人が所有していたのか

・どのような原因で所有権が移転してきているか(売買や相続など)

「交渉している売主は当然所有者本人だろう」と決めつけていると、思わぬトラブルに発展するおそれもあります。取引を安全に進めるためにも、登記簿謄本の所有者情報は詳しくチェックするのがおすすめです。

権利部(乙区):抵当権や担保の確認

もう一つ忘れずにチェックしておきたいのが、抵当権や担保が設定されているかどうかという点です。取引対象の不動産に抵当権が設定されている場合、「権利部(乙区)」を見れば、次のような情報を確認することができます。

・抵当権者(多くの場合は住宅ローンを融資している金融機関)

・債権額(住宅ローンなどの借入額)

・債務者(借り入れしている個人や法人、多くの場合は所有者本人)

不動産が担保に入っている場合、売却前に抵当権設定の原因となっている住宅ローンなどを完済し、抵当権抹消登記を行う必要があります。上記の情報を事前に確認し、適切な手続きが行われるかどうかをチェックしましょう。

不動産登記簿謄本を見る際の4つのポイント

登記簿謄本を取得して内容を確認するにあたっては、次の4つのポイントを意識する必要があります。

(1)最新版を取得する

登記簿謄本は、取得時点での情報が記載されます。当然ながら、不動産取引時や物件情報の照会時には、できるだけ最新のものを取得することが重要です。少し前に取得したものを正規の情報として判断してしまうと、わずかな間に所有権移転や抵当権設定などが行われ、買主が不利益を被る可能性もあるためです。

登記簿謄本そのものには有効期限がありません。しかし、場合によっては「取引時点から何ヶ月以内に取得したものに限る」など、取得期間に制限が設けられているケースもあります。

(2)下線(アンダーライン)に注意する

登記簿謄本をチェックしていると、記載内容に下線が引かれているのをよく見かけます。この下線は、当該の内容が抹消されていることを指します。つまり、下線が引かれている内容はすでに無効であるということです。

例えば、すでに住宅ローンを完済している住宅の場合、権利部(乙区)の抵当権に関する記載内容に下線が引かれます。反対に、下線が引かれていなければ、今もなお抵当権が効力を発揮していることがわかるのです。下線が引かれている情報を最新のものだと勘違いしないように注意しましょう。

(3)専門用語に注意する

登記簿謄本には「所有権移転」や「抵当権設定」などの専門用語が多く出てきます。ここで、登記簿謄本で見られる主な用語の意味を簡単に確認しておきましょう。

登記簿謄本で見られる専門用語とその意味

| 用語 | 意味 |

| 地番 | 一筆(登記簿における土地の単位)の土地ごとに振り分けられる、法務局指定の住所。通常の住所(住居表示)とは異なる。 |

| 地目 | 不動産登記法に基づいて認定される土地の用途。宅地、田、畑など23の区分がある。 |

| 順位番号 | 登記申請の受付順に合わせて付けられる、登記記録ごとの番号。 |

| 所有権保存 | まだ登記されていない新築家屋などの不動産において、最初に所有権を記録すること。 |

| 所有権移転 | 不動産の所有者が変わること。 |

| 仮登記 | 登記上の順位を確保するため、本登記までの間に行う一時的な登記のこと。仮登記に基づく本登記を行うと、仮登記後に別の人による所有権に関する登記が行われても、所有権を主張できる。 |

| 合筆 | いくつかの土地を一筆の土地にまとめること。 |

| 分筆 | 一筆の土地をいくつかの土地に分割すること。 |

| 抹消登記 | 登記内容を抹消する登記のこと。住宅ローン完済時に実施する抵当権抹消登記などがある。 |

| 付属建物 | 主となる建物に付属している建物のこと。例えば、住宅に付属している物置などが該当する。 |

ほかにも、一般の方にはわかりにくい用語や専門的な用語が使われています。不明点があるときは放置せず、不動産会社や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

(4)権利関係に注意する

新築当初から現在の所有者が所有している物件であれば、権利関係は単純です。しかし、過去に複数回売買されている物件や、所有者が複数人いる共有不動産などでは、権利関係が複雑で登記簿謄本の記載もわかりにくくなります。権利関係が複雑な不動産の取引は特にトラブルが生じやすいため、最新の所有者情報を正確に理解することが欠かせません。

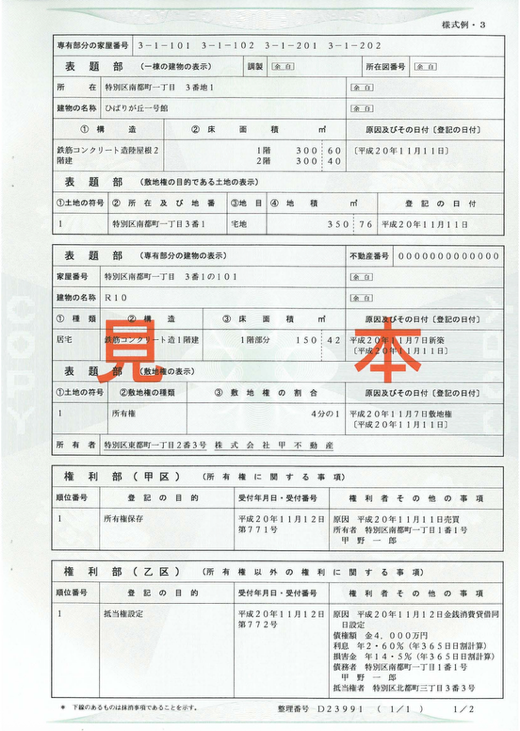

また、中古マンションなどの区分所有建物では建物全体の表題部に加えて、取引対象となる専有部分の表題部も記載されます。下の図は、法務局が公開している区分建物における登記簿謄本の見本です。

(引用)法務局「全部事項証明書(様式例:3建物(区分)」

戸建て住宅と大きく異なるのが「表題部(敷地権の表示)」です。敷地権とは、区分所有建物の所有者が有する、敷地に対する権利のこと。通常、建物の専有部分の割合によって敷地権が決められており、登記簿謄本を見れば敷地権の割合を確認できます。

敷地権の種類は大半が「所有権」となりますが、借りた土地に建てられたマンションでは「賃借権」や「地上権」となるケースもあるため、併せてチェックしておきたいところです。

敷地権は土地と建物を一体で登記するものであるため、敷地権の登記がされたマンションについては、原則土地と建物を分離することはできません。しかし、敷地権登記がされてないマンションについては、土地と建物で別々の登記となっているため、登記漏れが無いよう注意しましょう。

これもわからないときは、不動産会社や司法書士などに相談することをおすすめします。

不動産登記簿謄本を取得する方法

ここまで見てきたとおり、不動産取引において登記簿謄本の事前確認はとても重要です。登記簿謄本を取得するには、「法務局への申請」「オンライン申請」「専門家への依頼」の3つの方法があります。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。ここで紹介する情報はいずれも2025年7月時点のものです。

法務局で申請する

1つ目は、法務局の窓口で申請して取得する方法です。登記簿謄本取得希望の物件を管轄する法務局に限らず、全国各地の最寄りの法務局で取得することができます。

申請するには、法務局のホームページもしくは法務局窓口に備え付けの「不動産用登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)交付請求書」に必要事項を記入のうえ、請求書1通あたり600円分の収入印紙を貼り付けて提出しましょう。収入印紙は法務局で購入できるほか、コンビニや郵便局などでも手に入れられます。

なお、法務局窓口に直接出向く方法のほかに、郵送で請求する方法もあります。郵送の場合、窓口受け取りと同様に600円分の収入印紙を貼り付けた請求書を用意し、切手を貼り付けた返信用封筒とともに管轄もしくは最寄りの法務局宛に送りましょう。この場合、発行手数料に加えて、往復の切手代を負担する必要があります。

オンラインで申請する

2つ目は、法務局のホームページ上からオンラインで申請する方法です。オンラインで登記簿謄本を請求する際は、法務局が運営する「登記・供託オンライン申請システム」を使用します。オンラインで申請・請求・支払いが完結するため、窓口や郵送での申請よりも手間がかかりません。

オンライン申請を利用するには、まず「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、初めての利用であれば申請者情報を登録する必要があります。申請書を作成・送信したら、オンライン上で手数料を電子納付しましょう。納付方法はペイジーやインターネットバンキングなどを利用できるので、印紙の購入は不要です。

申請した登記簿謄本は、最寄りの法務局窓口で受け取るか、自宅など指定した住所へ郵送してもらうかを選択できます。オンライン申請は窓口・郵送申請に比べて手数料が低く設定されており、窓口で受け取る場合は490円、郵送で受け取る場合は520円です。

利便性の高いオンライン申請ですが、利用時間が「平日の8時30分から21時まで」に制限されています。また、12月29日から1月3日までの年末年始は利用できないほか、システムメンテナンス等で手続きが中止される場合もあるので注意しましょう。

また、類似のサービスとして「登記情報提供サービス」というオンラインサービスも利用可能です。このサービスを利用すれば、登記情報をPDFファイルで確認することができます。ただし、利用登録が必要なことと、証明文や公印などの証明情報が印字されないため、登記事項証明書の発行はできないことに注意が必要です。

当サービスで登記簿謄本の内容を確認する場合の利用料金は、消費税込みで331円です。利用時間は「平日の8時30分から23時まで」と「土日祝日の8時30分から18時まで」となっており、年末年始やシステムメンテナンス時は利用できません。

司法書士や不動産会社に依頼する

登記簿謄本は公開されている情報のため、所有者や関係者以外の第三者であっても手数料さえ支払えば、情報を参照したり証明書を発行したりすることができます。代理人手続きなども不要なので、どうしても時間がない場合や手続きを煩雑に感じる場合などは、司法書士や不動産会社などの専門家に取得を依頼するのも一つの方法です。

ただし、依頼先によっては別途手数料が発生する可能性があります。費用負担を少しでも抑えたいものの、平日の日中に法務局の窓口を訪れるのが難しい方は、オンライン申請を活用するのがおすすめです。

まとめ

登記簿謄本は、不動産の所有権や抵当権の設定状況など、重要な法的情報を確認するための公的な書類です。特に不動産の売買や相続にかかわる場面では、必ず登記簿謄本を取得し、以下のポイントを押さえておきましょう。

・表題部で、物件の物理的な情報(所在地、面積、構造など)を確認する

・権利部(甲区)で、現在の所有者や所有権の履歴を確認する

・権利部(乙区)で、担保の有無と抵当権の内容を確認する

登記簿謄本を正確に読み解くことは、不動産取引や資産管理の安全性を高めるための重要なプロセスです。しかし、記載には専門用語や専門的な内容も多く含まれ、ご自身だけで完全に理解するのは難しい場合もあるでしょう。「これってどういう意味?」「何に気をつければいいの?」といった疑問があるようなら、ぜひ不動産のプロにお任せください。

豊橋・浜松エリアを中心に不動産事業を展開するサーラ不動産は、登記簿謄本の確認をはじめとする不動産取引に関するトータルサポートを通じて、お客様の安心な取引を実現します。お客様それぞれの状況に合わせた丁寧なご説明とアドバイスを徹底し、不動産に関するどんな小さな疑問にもお答えしています。

「不動産売買に関してちょっと相談してみたい」「具体的な物件について詳しく知りたい」という方は、サーラ不動産まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■監修_サーラ不動産/担当者_資格:宅地建物取引士

WRITER PROFILE

藤田一太郎

宅地建物取引士・再開発プランナー

大手不動産デベロッパーで都心商業施設の運営管理・企画・リーシングなどを経験。再開発コンサルでリーシング・契約業務、都心や地方の再開発企画業務に携わる。現在は、不動産ライターとして活動する一方、日本茶インストラクターとして茶農家メンバーとしても活動中。