太陽光発電の売電価格がさらに下落?対策と今後の向き合い方を解説!

「太陽光発電の売電価格が下がっているから、もうメリットはない?」

「今から太陽光パネルを設置するのは、もう遅い?」

太陽光発電について、このような声を耳にする機会が増えました。

確かに、太陽光発電の売電価格が年々下落しているのは事実です。しかし、太陽光発電を取り巻く経済的な環境は大きく変化しています。これまでの「売電で収入を得る」という考え方から、「自家消費と組み合わせて家計の支出を抑える」という、より賢い活用法へとシフトしているのです。

この記事では、売電価格の最新の動向を詳しく解説するとともに、売電価格の下落という現実と上手に付き合い、太陽光発電のメリットを最大限に引き出すための具体的な方法をご紹介します。

目次

太陽光発電システムの導入はもう遅い?

結論から言えば、太陽光発電の導入は、決して遅くありません。むしろ、電気代が上がり続ける今だからこそ、検討する価値が高まっています。

かつての家庭用太陽光発電は、高額な売電価格による売電収入が大きな魅力でした。しかし、売電価格の下落によりその魅力が薄れています。そこで注目を集めているのが自家消費型の太陽光発電です。

売電価格とFIT制度

売電価格を理解する上で欠かせないのが「FIT制度(固定価格買取制度)」です。これは、再生可能エネルギーの普及を目的として2012年に本格的に始まった制度で、発電した電気のうち、使い切れずに余った「余剰電力」を国が定めた価格で10年間(家庭用の場合)電力会社が買い取ることを保証する制度です。

2012年の売電価格は1kWhあたり42円と非常に高額でした。当時はまだ太陽光発電設備が非常に高価であったため、普及を後押しするために戦略的に高額な単価が採用されていたのです。

この制度の成功により太陽光発電が広く普及し、技術革新と大量生産によってパネルの価格は劇的に下がりました。それに伴い、新規で認定を受ける場合の売電価格も段階的に引き下げられています。

売電に代わって自家消費に注目が集まる

太陽光発電で生み出された電気の用途には2つのパターンがあります。

- 自家消費

発電した電気を、そのままご家庭の家電製品などで使用する

- 売電

自家消費してもなお余った電気(余剰電力)を電力会社に売る

売電価格が下がった今、注目すべきは自家消費の価値です。電力会社から電気を買う価格(買電価格)が高騰しているため、発電した電気を売るよりも、自分で使って電力会社から買う電気の量を減らす方が、はるかに経済的なメリットが大きくなっているのが現在の情勢です。

卒FITを機に自家消費へ

住宅用太陽光発電(出力10kW未満)を設置すると、FIT制度により10年間は固定価格での売電が保証されます。この10年間の保証期間が満了することを「卒FIT」と呼びます。

卒FITを迎えると、国が保証した高い価格での買取は終了します。もちろん、その後も余剰電力を電力会社に売電することは可能ですが、買取価格は大幅に下がります。現在は1kWhあたり7円〜9円程度が相場で、FIT期間中の価格と比べると雲泥の差です。

この卒FIT後の売電価格の大幅な下落こそが、これからの太陽光発電の活用法を「売電」から「自家消費」へと大きく舵を切るべき理由なのです。

2025年度の売電価格とこれまでの推移

これまでのFIT売電価格の推移と、最新の価格を具体的に見ていきましょう。

2025年の売電価格は「初期投資支援」を重視した新制度へ

2025年度の売電価格は、申請する時期によって2つの制度に分かれます。

- 2025年4月〜9月の申請

1kWhあたり 15円 (2024年度の16円から1円引き下げ)

- 2025年10月以降の申請

新たに「初期投資支援措置」が導入され、買取価格が2段階に分かれる

- 1年目~4年目: 24円/kWh

- 5年目~10年目: 8.3円/kWh

新制度は、導入初期の4年間に高い売電価格を設定することで、設置費用の回収を早め、家計の負担を軽減することを目的としています。

これは、金融機関が長期のローンに慎重になっている現状を踏まえ、国が投資リスクを低減させるために打ち出した政策です。

【2025年度のFIT売電価格】

| 申請期間 | 買取価格 | 期間 | 特徴 |

| 2025年4月~9月 | 15円/kWh | 10年間 | シンプルな固定価格 |

| 2025年10月以降 | 1~4年目:24円/kWh5~10年目:8.3円/kWh | 10年間 | 初期投資の早期回収を重視 |

売電価格は下落の一途

FIT制度の前身である余剰電力買取制度が始まった2009年度からの価格推移を表にまとめました。売電価格は下落の一途を辿っていることが良く分かります。

| 年度 | 1kWhあたりの買取単価(10kW未満) |

| 2009年 | 48円 |

| 2010年 | 48円 |

| 2011年 | 42円 |

| 2012年 | 42円 |

| 2013年 | 38円 |

| 2014年 | 37円 |

| 2015年 | 33円 |

| 2016年 | 31円 |

| 2017年 | 28円 |

| 2018年 | 26円 |

| 2019年 | 24円 |

| 2020年 | 21円 |

| 2021年 | 19円 |

| 2022年 | 17円 |

| 2023年 | 16円 |

| 2024年 | 16円 |

| 2025年(4月~9月) | 15円 |

出典: 経済産業省 資源エネルギー庁HP

売電価格の下落で太陽光のメリットはどうなる?

売電価格は下がりましたが、太陽光発電のメリットがなくなったわけではありません。むしろ、その価値はかつてないほど高まっています。

なぜなら、売電価格は下落しましたが、電力会社からの買電価格が上昇しているため、発電した電気を自家消費に回すことで差額メリットが出るからです。

電気を「売る」価格(売電価格)

FIT制度初期の高額の売電価格は10年の期限を既に迎えています。その場合は、前述の通り卒FIT後の売電価格は1kWhあたり7円〜9円程度と非常に安価です。

電気を「買う」価格(買電価格)

一方、電力会社から電気を買う価格は高騰を続けています。電気料金には、基本料金だけでなく、火力発電で使用する石油や天然ガスなどの燃料の輸入価格で変動する「燃料費調整額」や、FIT制度を支えるための「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」が含まれています。

その結果、実際に私たちが電力会社に支払う電気代は、1kWhあたり30円を超えることも珍しくありません。

売電価格と買電価格の差額

ここで、卒FITを迎えたご家庭が発電した1kWhの電気をどう使うか考えてみましょう。

- 選択肢A:売電する ⇒7~9円の収入を得る

- 選択肢B:自家消費する ⇒30円の電気を買わずに済む(=30円の支出を削減)

この差は歴然です。自家消費する電力は、売電する場合に比べて3〜4倍の経済的価値を持つことがあるのです。太陽光発電は、もはや「収入源」ではなく、高騰する電気代から家計を守る武器へと、その役割を変化させているのです。

売電価格の下落への更に賢い対策方法

蓄電池や電気自動車と組み合わせることによって、太陽光発電による自家消費の価値を最大化することが可能です。

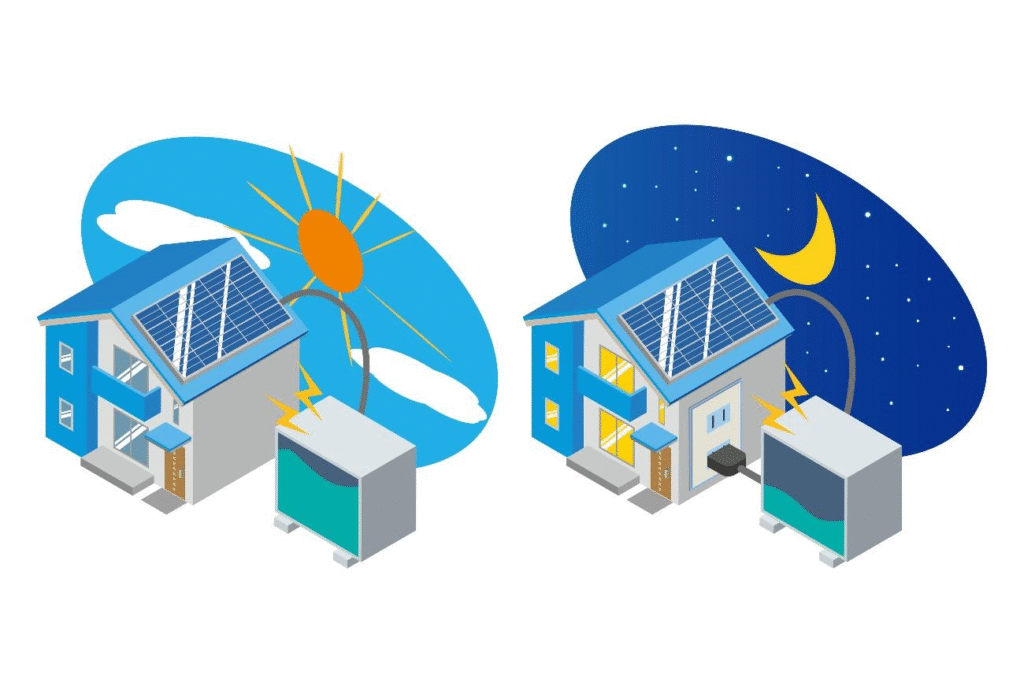

蓄電池を導入して自家消費の割合をアップ

太陽光発電の弱点は、太陽の出ている昼間にしか発電できないことです。しかし、家庭での電力消費は家族が家に帰ってくる夕方から夜にかけてピークを迎えます。家庭用蓄電池の導入でこのギャップを埋めることが可能になります。

具体的には、昼間に発電して使い切れなかった余剰電力を蓄電池に貯めておき、太陽が沈んだ後や、雨で発電量が少ない日に、貯めた電気を家庭で使えるようにします。

太陽光パネルだけを設置しているご家庭では、発電した電力のうち自家消費できる割合(自家消費率)は30%〜40%程度と言われています。しかし、蓄電池を導入することで、この割合を70%〜80%以上にまで高めることが可能です。これにより、電力会社から電気を買う量を劇的に減らし、電気代を大幅に削減できるのです。

特に、すでに卒FITを迎えたご家庭にとっては、余剰電力を売るよりも蓄電池に貯めて自家消費する方が、圧倒的に経済的メリットが大きくなります。

蓄電池の導入で停電時も安心

災害大国である日本において、停電への備えは非常に重要です。蓄電池があることによって、災害時にも夜間に家電製品や照明を使用することが可能になります。

- 太陽光発電のみの場合

停電時、晴れた日中であれば、専用のコンセントから電力を利用できます。スマートフォンの充電やラジオの使用は可能ですが、夜間は完全に電力が途絶えます。

- 太陽光発電+蓄電池の場合

昼夜を問わず、蓄えた電気を家中に供給できます。照明をつけ、テレビで情報を得ることも可能です。

蓄電池の容量や設定によっては、エアコンやIHクッキングヒーターといった消費電力の大きな家電も使用でき、災害時でも通常の生活を維持することができます。

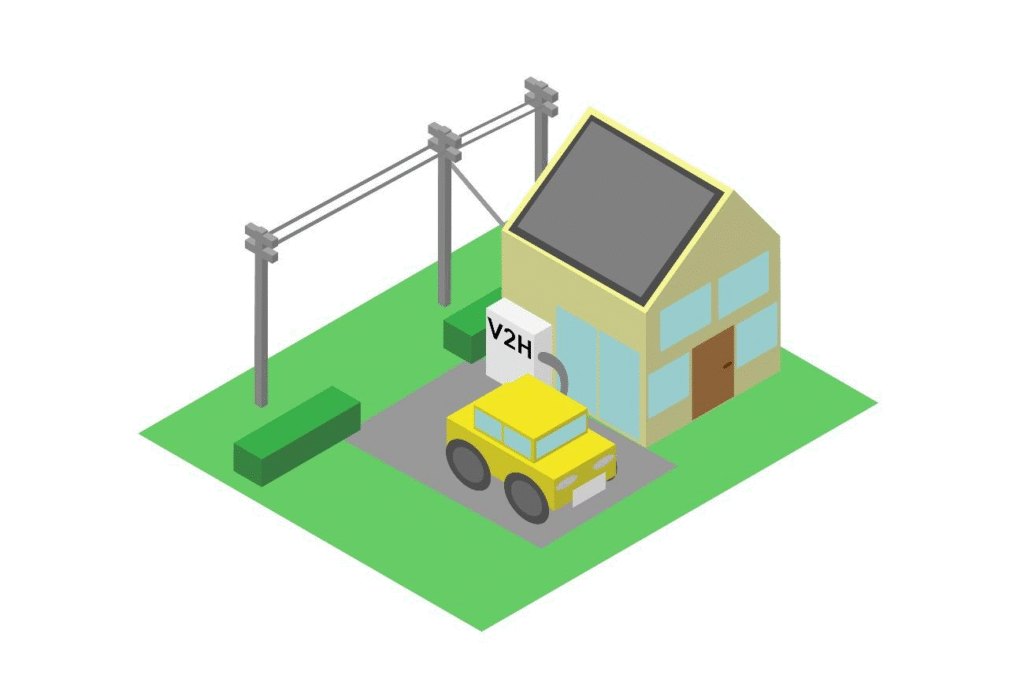

EVとV2Hの組み合わせで更なるメリット

さらに進んだ対策として、「EV(電気自動車)」と「V2H(Vehicle to Home)」の組み合わせがあります。V2Hとは、EVを単なる移動手段としてだけでなく「走る蓄電池」として、その大容量バッテリーに貯めた電気を家庭で利用できるようにするシステムです。

V2Hには下記のように非常に大きなメリットがあります。

- 圧倒的な蓄電容量

一般的なEVのバッテリー容量は20kWh〜60kWhと、家庭用蓄電池の数倍にもなります。これにより、停電時でも数日間にわたって家庭の電力を賄うことが可能です。

- ダブルの節約効果

ガソリン代の節約に加え、太陽光で発電した電気をEVに充電し、夜間に家庭で使うことで電気代も削減できます。

- スピーディーな充電

V2Hは、家庭用の普通充電器に比べてEVへの充電速度が速いという利点もあります。

太陽光発電・蓄電池・そしてV2Hを組み合わせることで、エネルギーを自給自足し、災害に強く経済的にも非常に効率的な、究極のスマートハウスが実現します。

サーラのグリーンリフォーム

「自家消費のメリットは分かったけれど、何から始めればいいの?」

「蓄電池やV2H、うちにはどれが合っているんだろう?」

このような疑問や不安をお持ちでしたら、ぜひサーラにご相談ください。

サーラでは、「グリーンリフォーム」というコンセプトのもと、お客さま一人ひとりの暮らしに合わせた最適なエネルギーソリューションをご提案しています。

サーラのグリーンリフォームは、

- 創エネ:(太陽光発電)クリーンなエネルギーを創り出す

- 蓄エネ:(蓄電池・V2H)創ったエネルギーを賢く貯める

- 節エネ:(高効率設備)エネルギーの消費を抑える

この3つの視点を組み合わせ、環境に優しく、家計にもやさしく、そして災害時にも安心な暮らしを実現します。

太陽光発電はもちろん、蓄電池やV2Hの導入に関するご相談は、ぜひサーラにお任せください。

まとめ

太陽光発電の売電価格は確かに下落しています。しかし、それは太陽光発電の価値が失われたことを意味するものでは決してありません。

電気代が高騰し家計の負担が増え続ける今こそ、太陽光発電と自家消費について改めて検討する絶好のチャンスです。この機会に、ご家庭のエネルギーのあり方を見直してみてはいかがでしょうか。

■監修_サーラエナジー/エネルギー事業、暮らし事業担当者

WRITER PROFILE

一級建築士/WEBライター 矢部 直美

一級建築士として、約250軒の注文住宅を設計・施工してきた実績を持つ建築とエネルギーの専門家です。その豊富な経験を活かし、あなたの理想の住まいを実現するためのヒントを、プロの視点からお伝えします!