暮らしの中の段差、どう乗り越える?

私たちの日常にはさまざまな段差があり、普段は何気なくそれを越えています。

しかし、病気やケガ、加齢によって介助が必要になった場合、これまで普通に越えてきた段差が思わぬ障壁になることがあります。

今回は、玄関を例に「段差を上がる」ということについて考えてみたいと思います。

はじめに

今回は、住まいの段差について考えてみたいと思います。

近年、公共施設や道路、商業施設などでは段差をあまり見かけなくなりました。バリアフリーの普及により段差が解消され、車椅子などによる移動がしやすくなってきているためです。しかし、私たちの暮らす街や住まいは完全に平面ではなく、高低差はどうしても存在します。特に日本では湿度が高く、地面と居住する床の間に空間を設ける必要があったため、古くから家屋は地面から一定の高さに上げて建てられるのが一般的でした。

日本家屋の玄関には通常「上がり框(かまち)」と呼ばれる、土間から床面までの段差があります。訪問者が来たときに「うちに上がって」と言うのは、居室が地面より高いという意識が昔から根付いているためです。現在、玄関の上がり框は戸建て住宅で18cm以下、集合住宅では11cm以下が国土交通省の指針として推奨され、一般的には15〜18cm程度が採用されています。ただし、家族構成や生活スタイルに合わせて調整可能です。戸建て住宅のほうがマンションよりも床下構造が深いため、上がり框の高さも高くなる傾向があります。

本コラムでは、段差を上がるための動作や方法について、上がり框を例に考えていきます。

住まいの中の段差

病気やケガで入院して歩行を代表とする移動機能に障害がありリハビリを受けている患者さんが、自宅に退院をするときに必ず確認する項目に、自宅の段差があります。まず歩いて段差を上がることを、次に車椅子で上がるということを考えていきたいと思います。

病気やケガで入院し、歩行をはじめとする移動機能に障害がある患者さんが自宅に退院する際には、必ず確認する項目の一つが「自宅の段差」です。ここではまず「歩いて段差を上がる場合」、次に「車椅子で段差を上がる場合」を考えていきます。

段差を歩いて上がるには

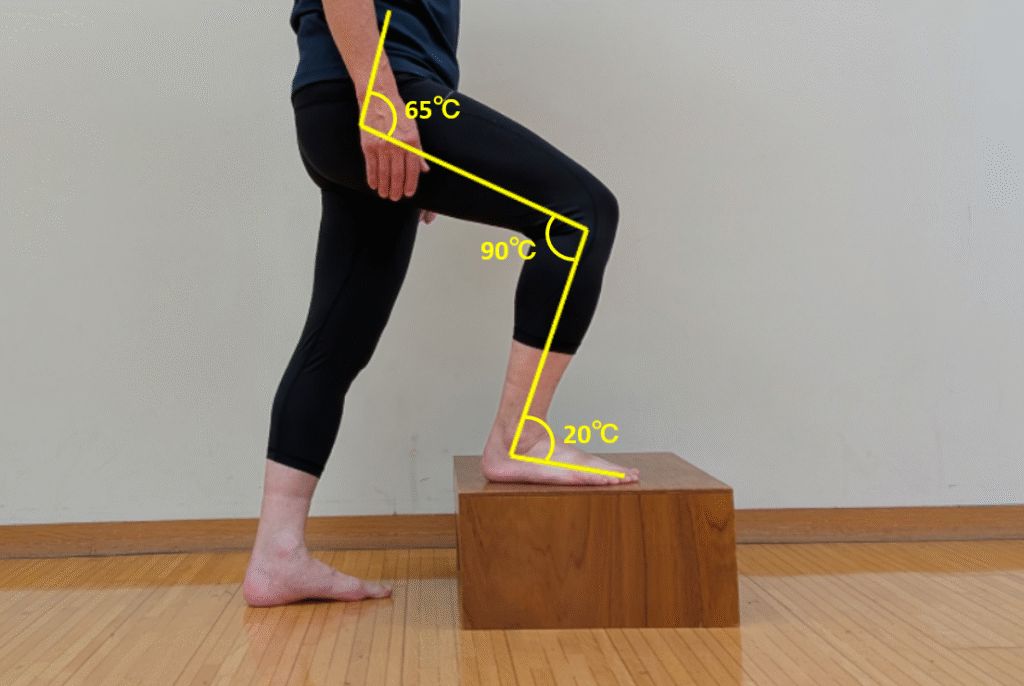

段を上がるときの下肢の関節の角度

スロープを上がるときの下肢の関節の角度

歩いて段差を上がるために必要な身体機能の要素は、大きく3つあります。

1つ目は筋力、2つ目は関節可動域、3つ目はバランスです。

①筋力

段差を上がる際には、体重をその高さまで持ち上げる必要があります。階段を上がるときは、片足を上の段に置き、その足で体を押し上げます。つまり、片足で体重を支え押し上げる力が不可欠です。

健康な状態なら多少の負担を感じつつも階段を上がることができます。しかし病気やケガによる筋力低下、あるいは加齢により片足で体を支えられなくなると、支えがなければ階段を上がれません。高齢になると筋力は誰でも低下し、80歳では若い頃の約50%になるともいわれています。そのため、筋力不足を補うために手すりを使って手の力を借りる必要が生じます。

ここで重要なのは、段差の昇降には片足で体重を支える力が必要という点です。通常の歩行ではそれほど大きな筋力は必要としませんが、段差を上がることは日常生活の中で筋力を鍛える動作になります。知らず知らずのうちに筋力を維持・強化できるという意味で、段差の昇降は有効な運動ともいえます。

②関節可動域

関節可動域とは、関節がどの程度曲がるかを示します。段差の昇降で主に使うのは股関節・膝関節・足関節です。標準的な上がり框を上がるには、股関節65度、膝関節95度、足関節20度の可動域が必要です。また、建築基準法に基づいたスロープを昇降する場合は、股関節35度、膝関節60度、足関節15度が必要になります(写真①、②)。

関節は動かさないと硬くなり、動きが悪くなります。椅子からの立ち上がりや階段昇降など、関節を動かす動作を習慣にすることが大切です。

③バランス

手すりを使わずに段を上がるには、片足でバランスを保つことが必要です。片足立ちができる時間は、平衡感覚と筋力の両方に関係します。小脳や三半規管に障害がある場合を除き、高齢者のバランス低下の主因は筋力の衰えです。

段差を車椅子で上がるには

段に車椅子を近づける

ティッピングレバーを踏んで前輪をあげる

前輪を段にあげる

後輪を持ち上げ段を上がる

自宅を車椅子で移動できるようにするには、上がり框のないフラットな状態にするか、上がり框を介助者が押し上げるか昇降機を使うことになります。

歩行が難しく、車椅子で段差を上る場合を考えます。

これは「自分で操作する場合」と「介助してもらう場合」の2つがあります。

バリアフリー法で推奨されるスロープの勾配は1/15以下、角度にすると約4度です。標準的な18cmの上がり框を上がるためには2.7mのスロープが必要であり、力も大きく要するため、一般家庭の玄関では現実的ではありません。

介助者が押す場合はもう少し急なスロープでも可能ですが、それでも大きな力が必要です。そのため実際には、段差を直接上がる方法も用いられます。車椅子の後方には「ティッピングレバー」という補助具があり、介助者がこれを足で踏むことで前輪を浮かせ、段に乗せることができます(写真③〜⑥)。ただし降りる際には必ず後ろ向きで降りないと転倒の危険があるため、注意が必要です。

自宅で車椅子を使う場合は、

①上がり框をなくしてフラットにする

②介助者が持ち上げる

③昇降機を利用する

といった方法があります。

まとめ

今回は、住まいの段差について、特に玄関の上がり框を例に考えてきました。

段差は、体力の低下や介助が必要になったときには障壁となることもあります。しかし、少しの工夫や知識があれば乗り越えられる場合も少なくありません。

もし介助が必要になり「自宅の段差をどうしよう」と思ったときには、ここで紹介したようにさまざまな方法があります。リハビリ担当者や住宅の専門家に相談することをお勧めします。

(参考文献)

・野村歡 著.OT・PTのための住環境整備論 第3版.三輪書店 .2021年

・熊谷匡晃 著.「股関節拘縮の評価と運動療法」.運動と医学の出版社.2019年

・林典雄 監修、橋本貴幸 著「膝関節拘縮の評価と運動療法」.運動と医学の出版社.2020年

・林典雄 監修、村野勇 著「足関節拘縮の評価と運動療法」.運動と医学の出版社.2022年

・畠中康彦 編.「理学療法のための筋力トレーニングと運動療法」

■監修_リビングサーラ/施工管理担当者_資格:1級建築施工管理技士・2級建築士

WRITER PROFILE

豊橋創造大学/保健医療学部/理学療法学科/教授 八木 幸一

理学療法士として心疾患や呼吸器疾患の急性期や在宅リハビリテーションなどに従事した後、豊橋創造大学にて理学療法士の養成および大学の地域貢献事業推進、在宅リハビリテーションや災害時の要介護者の避難などの研究・支援などを行っている。